Tra immaginario, simbolico e reale

di Michele Cavallo

Utopie, distopie, eterotopie

È significativo che oggi si parli di distopia e non più di utopia. Ovunque: nei film, nella letteratura, nei dibattiti politici, è un mondo distopico ad essere immaginato come probabile nostro futuro. Da anni ormai è in corso una svalutazione dell’utopia. Sia il senso comune che il mondo scientifico se ne tengono alla larga. Certo, la nostra storia recente non ha fornito buoni esempi per rivalutarla. Il Novecento è stato dominato da utopie politiche che si sono rivelate tragiche distopie.

Nel discorso quotidiano molto spesso un’idea, un progetto, un’aspettativa vengono condannate in quanto mera utopia, sintomo del fantasticare. In realtà il significato originario del termine utopia ha in sé una duplicità che troviamo già nella prima versione di Tommaso Moro: “luogo che non esiste” e “luogo da desiderare”. La seconda accezione è venuta meno, oscurata dalla predominanza della prima. Ormai tutti intendiamo per utopia un luogo che non esiste, o semplicemente il contrario di pragmatismo e di realismo. Oggi, solo le cose che vivono nel passato e nel presente sono fatti degni di fede. In un mondo dove le risorse materiali e umane devono essere ottimizzate, sembra che non ci sia spazio per investire su fantasie, visioni alternative, desideri. Il consenso e il buon senso pratico, quotidiano, elegge l’abitudine, l’evidente, l’immediato, il tangibile, a unici criteri perseguibili. Eppure, il pensiero utopico offrirebbe la capacità di esplorare soluzioni alternative rispetto al presente, fornendoci una bussola per orientarci nei processi dei grandi cambiamenti politici, sociali, tecnologici. In effetti anche l’utopia si fonda sulla realtà, ma non la realtà dell’abitudine, dell’utile immediato, delle priorità dettate dall’agenda politico-finanziaria e reiterate dalla cronaca dei media. L’utopia, la progettualità di ampio respiro e di lungo termine, l’investimento in un futuro possibile, sono relegati in un angolo stretto e buio.

Ormai non crediamo più alla possibilità di migliorare il mondo che abbiamo ereditato dai nostri avi, abbiamo perso la fiducia di poterlo fare. Non pensiamo al futuro con atteggiamento di stupore, meraviglia, curiosità; lo pensiamo con atteggiamento di timore e, nel migliore dei casi, di preservazione. Siamo ottimisti e fiduciosi solo se riusciamo a immaginare un mondo che riesce a conservarsi, a non distruggersi. Non si tratta di migliorarlo ma di conservarlo così com’è. Zygmunt Bauman (2017) ha parlato di retrotopia (combinazione di retro e utopia), una utopia che guarda al passato e non al futuro. Tutte le utopie per quanto diverse tra loro avevano una cosa in comune: erano immaginate nel futuro. Non ancora esistenti, non ancora conosciute, non ancora esplorate da qualche navigatore solitario, non ancora realizzate dalle capacità progettuali, tecnologiche o psicologiche. Utopia voleva dire pensare e progettare il futuro. Come Bauman più volte ha notato, sembra che abbiamo invertito la rotta e navighiamo a ritroso. Le speranze di miglioramento vengono tenute vive solo da un vago ricordo di un passato più stabile e affidabile. In un simile dietrofront il passato è luogo del sogno, il futuro luogo di incubi: dal terrore di perdere il lavoro a quello di assistere impotenti al fallimento dei propri figli, di ritrovarsi con competenze che, sebbene faticosamente apprese, hanno perso qualsiasi valore di mercato.

Così, la paura del futuro erode progressivamente il presente.

Anche nella prospettiva di Ernst Bloch (1980), l’utopia è il superamento dei limiti del presente: il desiderio proietta in avanti le esperienze vissute e ci rende umani. In questa accezione, il recupero del passato, l’attenzione alla memoria storica non è meno utopica, deve essere illuminata dalla speranza. Per poter ricordare e pensare il passato c’è bisogno del futuro. Forse è il momento di invertire l’assunto secondo il quale non c’è futuro senza passato in “non c’è passato senza futuro”. E perdere il futuro vuol dire perdere anche il presente.

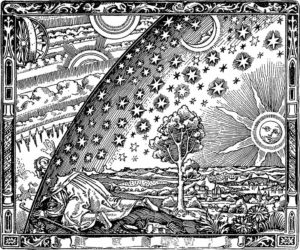

Come ci ha insegnato Heidegger (2009), il presente, il fenomenico è reso percepibile dal poter-essere, dall’apertura, dal fatto che ogni cosa in ogni momento può-essere-possibile. In questo senso, la possibilità è più alta della realtà, solo l’uomo ha il futuro, gli altri esseri viventi hanno il poi, ciò che viene dopo, non hanno la facoltà di proiettarsi nel progetto di un fare il mondo in una maniera non-data, non naturale, ma inedita, artificiale. La possibilità è il non ancora reale e il non necessitato dalla natura.

Lo spazio utopico, in tal senso, non è una forma chiusa e ideale, che realizza una condizione di perfezione, di armonia e di quiete edenica; rimanda semmai alla forma aperta, a tutte le intersezioni possibili, è una condizione transitoria sempre in divenire. Forse la nozione di eterotopia (coniata da Michel Foucault alla fine degli anni ’60) può essere il corrispettivo di questo luogo aperto, in cui sono le relazioni e le dinamiche concrete a ridefinirne in itinere l’uso. Non a caso Foucault propone la nave come paradigma dell’eterotopia, un luogo che procede nell’aperto: «la nave è stata per la nostra civiltà non solo il più grande strumento dello sviluppo economico, ma anche il più grande serbatoio d’immaginazione. La nave è l’eterotopia per eccellenza. Nelle civiltà senza navi i sogni inaridiscono» (2001, p. 32). È buffo che di questi tempi le uniche persone cariche di sogni che su barche e gommoni si avventurano in traversate della speranza siano rigettate in mare.

Una eterotopia non è una condizione definita, fissata, né tantomeno un luogo ideale, perfetto. In quanto luoghi delle possibilità, dell’apertura, le eterotopie non implicano alcuna idealizzazione, semplicemente spezzano o aggrovigliano i luoghi comuni, stabiliscono connessioni e intersezioni inedite, sospendono, invertono o reinventano i rapporti che le istituzioni danno per scontate.

eterotopia non è una condizione definita, fissata, né tantomeno un luogo ideale, perfetto. In quanto luoghi delle possibilità, dell’apertura, le eterotopie non implicano alcuna idealizzazione, semplicemente spezzano o aggrovigliano i luoghi comuni, stabiliscono connessioni e intersezioni inedite, sospendono, invertono o reinventano i rapporti che le istituzioni danno per scontate.

A volte l’eterotopia mostra la sua natura ambivalente di luogo “protetto” che al contempo isola e si rende permeabile (i Centri diurni psichiatrici ne sono un ottimo esempio, soprattutto nell’accezione basagliana di servizio diffuso sul territorio). In questi contesti i laboratori espressivi (di teatro, narrazione, danza…) sono prassi in cui le sovrapposizioni tra diversi piani di realtà, le intersezioni di ruoli, relazioni, identità, possono essere “luoghi altri”, “simulatori di vita” in cui si esperisce il futuro. Luoghi di apertura alle possibilità.

Mondi possibili. Un progetto lungo vent’anni.

Non si tratta certo di immaginare un mondo meraviglioso, frutto delle magnifiche sorti del progresso della ragione, che grazie alla scienza e alle innovazioni tecnologiche sarebbe in grado di trasformare questa giungla in un ordinato, sempre verde giardino alla francese. Un mondo possibile può essere pensato e disegnato sulla carta, ma rimarrà una pura astrazione. E se malauguratamente si cercasse di realizzarlo il risultato sarebbe inevitabilmente infernale, l’utopia si rivolgerebbe presto in distopia. Un progetto che pretendesse di definire ogni ambito della vita non potrebbe che essere uno stato totalitario e persecutorio.

Il valore di immaginare mondi possibili[1] (al plurale), di cercare versioni alternative ai modi di vita abituali, al modo di relazionarsi, va sostenuto.

Nei diversi ambiti della vita quotidiana è tale investimento a rendere interessante il futuro: una utopia non è semplicemente una soddisfazione onirica, è la costruzione di un desiderio di ampio respiro e di lunga durata. Per Freud l’edificazione della psicoanalisi è stata l’impresa di una vita, all’inizio una vera e propria utopia. Per Franco Basaglia la riforma della psichiatria con la chiusura dei manicomi ha rappresentato un’utopia, ma non un’utopia astratta, collocata in un futuro imprecisato. Era l’utopia della realtà, del presente, perseguibile da subito a partire da atti concreti, da piccoli passi. L’utopia è un punto posto all’orizzonte che orienta il cammino, il lavoro da fare.

I mondi possibili sono cose che possiamo immaginare, ipotizzare, auspicare, cose in cui possiamo credere. Tuttavia, non possiamo mai arrivare a pensare a un mondo possibile se non a partire dal mondo reale; per quanto virtuale un mondo possibile è la risultante delle analogie, degli sviluppi o della sovversione delle leggi, della logica, delle condizioni di vita concreta. Si tratta di immaginare per poter tradurre il desiderio in prassi quotidiana.

Venti anni fa, nelle vesti di coordinatore e conduttore di esperienze riabilitative attraverso i linguaggi artistici in alcuni Centri Diurni di riabilitazione psichiatrica a Roma, mi sono ritrovato a dover inventare modi per rispondere alle cadute che l’utopia di Basaglia subiva quotidianamente, in modo diverso e con diverso fragore. Dall’entrata in vigore della riforma della legge 180 molte speranze erano state disattese. Fondamentalmente, riconosciuti i diritti, la dignità, la libertà del malato mentale, era rimasto un nucleo duro: la malattia con il suo portato di sofferenza (nonostante l’umanizzazione degli psichiatri, le migliori condizioni di vita e di assistenza ai malati). Soprattutto era palpabile il tramonto di un pensiero utopico, al quale sopravviveva un atteggiamento amministrativo della salute mentale. In alcuni casi registravo la frustrazione degli operatori che si sentivano schiacciati dalla routine e dalla cronicità inamovibile di gran parte dei pazienti. La clinica psichiatrica si andava sempre più riducendo alla somministrazione di farmaci e di regole di buona convivenza.

“La follia esiste, lo psichiatra fugge”. Era questa la formula che avevo sintetizzato. Fugge dalla responsabilità clinica di interrogarsi sulla natura della follia, rassegnato a fare il medico umano che prescrive dosi di farmaci e di comportamenti. Spesso mi son sentito dire dallo psichiatra responsabile: “non bisogna parlare di clinica ma di riabilitazione sociale”. Gli strumenti di questa riabilitazione erano in primis l’inserimento lavorativo, poi le attività socializzanti dove le pratiche artistiche, espressive, ricreative avevano un ruolo cruciale. In breve, senza volerlo, le attività socializzanti e gli psicofarmaci si ritrovarono complici della fuga della clinica psichiatrica.

Che fare?

Reinventare i luoghi

Nel 1999 inizia il progetto “Mondi Possibili” che mette al centro la ridefinizione del luogo (del centro diurno psichiatrico), aprendolo il più possibile ad altre persone e ad altre realtà del territorio, poi l’integrazione delle tante attività presenti all’interno del centro, orientandole allo stesso progetto-idea, poi la creazione di uno spazio di incontro dove parlare delle problematiche cliniche che emergevano.[2]

Tutti i partecipanti della pratica istituzionale sono allo stesso tempo parte del campo clinico. Conduttori, educatori, tirocinanti, psichiatri, operatori costituiscono una équipe clinica. È questo il luogo da cui si irradiano le diverse “azioni” del servizio; il luogo in cui confluiscono le diverse risorse terapeutico-riabilitative, i diversi ruoli e gli interrogativi sull’andamento del percorso di ogni paziente. Non si vede, infatti, in quale altro momento o in quale altro luogo della pratica istituzionale si dovrebbe condensare la funzione clinica.

Tutti i partecipanti della pratica istituzionale sono allo stesso tempo parte del campo clinico. Conduttori, educatori, tirocinanti, psichiatri, operatori costituiscono una équipe clinica. È questo il luogo da cui si irradiano le diverse “azioni” del servizio; il luogo in cui confluiscono le diverse risorse terapeutico-riabilitative, i diversi ruoli e gli interrogativi sull’andamento del percorso di ogni paziente. Non si vede, infatti, in quale altro momento o in quale altro luogo della pratica istituzionale si dovrebbe condensare la funzione clinica.

In ogni momento della giornata qualcosa può succedere e questo non è da delegare a priori a questo o quell’intervento, a questa o quella figura istituzionale. Ogni partecipante (operatore, tirocinante, terapeuta) è confrontato, presto o tardi, a una clinica che comporta in tutte le situazioni un comune orientamento. Ogni partecipante può trovarsi, in qualsiasi momento, nella necessità di dover trovare una risposta appropriata, senza che sia deducibile dal ruolo assegnatogli. La pratica che vi risponde è fondamentalmente una, pur nella diversità delle funzioni, poiché nei diversi registri del suo funzionamento essa è confrontata allo stesso punto di orientamento. In un contesto istituzionale, creare una comunità di lavoro orientata è più interessante della routine quotidiana con la sua divisione specialistica dei ruoli, dove l’interazione dei diversi livelli (psichico, biologico, familiare, sociale,…) è tenuta a corrispondere a una disciplina, a un ruolo e a una tecnica propria.

Una prospettiva clinica orientata e di ampio respiro, un lavoro condiviso a tutti i livelli nell’équipe, l’adozione di un immaginario, di un linguaggio e di un tema, fanno sì che la quotidianità nel Centro non sia scandita dalla routine. L’atmosfera che si è creata ha cominciato a permeare i diversi piani di funzionamento del Centro. La parola d’ordine è reinventare (mondi, luoghi, prassi, relazioni). L’effetto più evidente è la riabilitazione del contesto, del Centro stesso. L’effetto sulle persone (pazienti, operatori, familiari, tirocinanti) è la riabilitazione del desiderio, la riaccensione di una spinta al futuro.

La tempesta di Shakespeare ha fornito l’immaginario e il pre-testo artistico su cui far confluire tutti. Metafora coinvolgente, veicolo perfetto per il percorso intrapreso. C’è un’isola sulla quale sono approdati gli esclusi, c’è la creazione di una utopica armonia con la natura e gli spiriti del luogo, c’è la funzione di colui che si prende cura e cura. C’è una storia di trasformazione della sofferenza. Ci sono, qui, moltissime scintille capaci di accendere desideri. I temi, i luoghi, i personaggi, i rimandi sono talmente tanti e interessanti che non si corre il rischio di rimanere annoiati. C’è il tema dello scatenamento della tempesta, del naufragio, dell’isola; c’è il rapporto padre-figli; c’è il rapporto con l’altro, lo straniero, il selvaggio; c’è il gioco, la meraviglia, la magia, l’illusione; c’è il tradimento, l’abbandono, la solitudine, il dover ricominciare; c’è la conoscenza, il perdono.

Prospero si pone questioni essenziali in modo inedito: come trasformare la paura della perdita, dell’isolamento, della caduta? Mostra come l’esperienza del dolore, della sventura, della perdita possono essere il punto di leva per una nuova vita. L’isola è il laboratorio di un’esperienza di profonda trasformazione, per tutti, è a suo modo un luogo di cura dove alla fine tutto acquisterà un significato “riparativo”. La meraviglia, passione drammatica per eccellenza, è l’agente della trasformazione, è una chiave per vincere le chiusure e disporre a un diverso sentire.

Reinventare corpi

Due anni dopo, “Mondi possibili” ha adottato la metafora di una favola per adulti Flatlandia di Edwin Abbott, un mondo di figure geometriche a due dimensioni, invisibili alle figure che vivono nelle tre dimensioni. Pazienti, studenti di teatro, di danza e di musica hanno esplorato insieme le analogie con la bidimensionalità nella loro esperienza e nelle interazioni sociali della città. Un lungo lavoro di condivisione delle abitudini, degli automatismi, delle stereotipie di ognuno con la difficoltà di poterne parlare e farle riconoscere. Emerge la consapevolezza che i diversi linguaggi dell’arte possono diventare pratiche che permettono d’interrogarsi sul proprio mondo affettivo, sui propri nodi che ogni volta aggrovigliano l’esistenza, sui disagi che prendono corpo, che letteralmente prendono il corpo. Il lavoro che ci ha impegnati per circa tre anni è stato orientato dal punto di vista performativo alla poetica di Antonin Artaud, il visionario che concepiva il teatro come strumento per “rifare la vita”, per “rifare i corpi”, crogiuolo della creazione non di un’opera ma dell’uomo stesso.

Inventare mondi

Non è stato difficile versare la poetica di “Mondi possibili” nel calice di Don Chisciotte. Dal 2004 al 2008 le disavventure del bizzarro cavaliere alla ricerca di motivi per stare al mondo, sono diventate ulteriore occasione per esplorare le dimensioni della follia. Le sue illusioni non sono state recepite come allucinazioni, ma disperato tentativo di ri-costruire un mondo in cui le cose si appartengono, si somigliano. Chisciotte è l’uomo che trova somiglianze in ogni cosa, è alienato nelle similitudini, è il differente nella misura in cui non riconosce le differenze.

Per restituire questa dimensione abbiamo inventato un teatro digitale: suoni e immagini generati da sensori del movimento (motion-capture). Ci possono essere infiniti modi in cui le cose, i pensieri, le percezioni si somigliano: un movimento può produrre un certo suono, una forma, un disegno, un paesaggio cromatico. Un flusso sinestesico in real time, un modo di giocare con le percezioni che rigenera la curiosità, il desiderio di essere insieme.

Inventare relazioni

Connettere per un lungo periodo il Dipartimento di Salute Mentale all’Accademia musicale di santa Cecilia e al MAXXI per un’ulteriore fase del progetto “Mondi possibili”, è stato importante. Nel 2012 si è concretizzato nella manifestazione Glenn Gould. L’estetica dell’assenza.

Perché Gould in un contesto psichiatrico?

Per due motivi: da una parte la sua poetica della distanza risuona con caratteristiche di quel luogo, dall’altra i processi che lì si elaborano offrono una possibile chiave di lettura della vita e dell’arte di Gould. La ricerca della distanza, la sottrazione, il parziale isolamento di Gould, sono temi che hanno una forte risonanza nella vita e nella condizione delle persone che vivono in strutture psichiatriche; persone che per scelta o per destino vivono “a debita distanza” dal clamore, dalla competizione, dalla pressione insopportabile dell’Altro. Questi sono temi costanti della vita e dell’arte di Gould. Non solo la sottrazione dal pubblico e dai concerti, ma la sua casa sul lago, la passione per i lunghi viaggi solitari in macchina lungo le strade della provincia desolata, la ricerca di paesaggi artici, di terre deserte, tutto parla di questa aspirazione. Si tratta di una scelta e non di una rinuncia malinconica. La sua è una passione per la solitudine che non esclude il desiderio di comunicare e di essere con l’altro. Sebbene avesse scelto di vivere separato dal mondo, al riparo dallo sguardo, dal contatto e dal giudizio degli altri, Gould non cessò mai di comunicare. Usò i media tecnologici come argine e presa di distanza dal contatto diretto, ma anche come via di accesso e comunicazione con l’altro. In questo senso la tecnologia ha per Gould una funzione protettrice, è «l’agente distanziatore più efficace che l’uomo conosca, […] schermo protettivo e confortante» (1989, p. 104). Permette di essere non-presenti e all’occorrenza anonimi. Mette al riparo dalla paura e dall’ansia della prestazione, ha la funzione di un “tranquillante”. Consente di passare dal rapporto impossibile con l’altro, all’invenzione di strategie per una relazione protetta, possibile.

Gould non può sopportare la vicinanza, il fiato sul collo, il contatto corporeo, lo sguardo, la presenza e il giudizio dell’Altro. Arriva a dichiarare di detestare il pubblico. Deve erigere una difesa, un filtro, uno schermo, allo stesso tempo nessuno è più verboso di lui, continuamente impegnato nel creare, sperimentare, proporre programmi radiofonici e televisivi, testi scritti, registrazioni, incisioni. Era capace di attaccarsi per ore al telefono con amici. Il telefono, la radio, la televisione, la scrittura, la sala di registrazione come mezzi di continua connessione a distanza. Regolare la distanza tra sé e l’Altro è la condizione che permette l’apertura, lo scambio. Non solo nei dispositivi scelti per comunicare ma anche nelle modalità possiamo riconoscere questa doppia funzione.

Ad esempio l’ironia, usata come strategia di difesa ma anche come modo per prendere parola e non chiudersi. Gould era un uomo bizzarro ma non introverso. La sua surreale vena ironica la si può cogliere nei suoi scritti e in molte delle trasmissioni televisive in cui interpretava una serie di personaggi strampalati e grotteschi: il direttore d’orchestra, il critico musicale tedesco, il compositore di musica contemporanea, il tassinaro newyorchese. Rifugge le opposizioni, i conflitti, gli antagonismi, ama gli sviluppi orizzontali e indipendenti, le sovrapposizioni, il movimento continuo senza note fondamentali. Ama le somiglianze. Parlando delle Variazioni Goldberg si riferisce all’aria come a un tema autonomo che evita qualsiasi atteggiamento genitoriale verso la sua progenie, le variazioni. Nella musica come nella vita sembra vigere l’assenza di qualsiasi principio di autorità e di facoltà generativa. Ne consegue una assoluta libertà interpretativa che trova in Bach la massima realizzazione, data l’assenza di indicazioni dinamiche e di tempo del compositore. Su questo modello del contrappunto si comprende il suo ideale dei rapporti con il prossimo. Cosa è accaduto nel Centro Diurno in oltre un anno di lavoro sulla figura, sui testi e sulla musica di Gould? La vicenda e la passione dell’artista sono divenute pian piano metafora della condizione di ritiro e protezione che spesso le persone che frequentano il Centro cercano. Hanno contribuito alla ridefinizione di un luogo. Non solo luogo di cura ma luogo di elaborazione e presa di posizione rispetto al modo dominante di condurre i rapporti sociali ed affettivi. Una metafora che incoraggia a riconoscere questo parziale isolamento, ad accoglierlo per cercare un nuovo senso, a praticarlo per camminare insieme su un nuovo terreno, ma nel rispetto di quel particolare e a volte eccentrico modo di essere con l’altro. Questa difficoltà di essere nel mondo, questa “poetica della distanza” per il fatto stesso di essere riconosciuta, nominata e addirittura incarnata da un artista-genio, trova un paradossale modo di essere condivisa.

Cosa abbiamo appreso esponendoci alle illuminazioni e alle contraddizioni di Glenn Gould? L’inferno sono gli altri. Tocca imparare l’arte della sottrazione. Ma forse questi altri non sono che degli evocatori di un disagio più intimo, l’inferno è in noi. Tocca imparare l’arte della distrazione. Ci si può isolare dagli altri ma si rimane in compagnia di se stessi, dei propri pensieri, dei propri dolori. Un uomo solo è sempre in cattiva compagnia, diceva Paul Valéry. «Ho bisogno di trovare un modo per prendere le distanze da me stesso, pur rimanendo totalmente coinvolto in ciò che faccio», confessa Gould (1989, p. 111). A debita distanza dagli altri, ma anche da se stesso. Essere davvero soli può essere troppo difficile e troppo doloroso. Ecco che gli altri ritornano in scena ma non come ostacoli, persecutori, sadici, nemici, disturbatori, gli altri ora sono essenziali per temperare questo inferno. La poetica della distanza prevede la presenza dell’altro, è anche poetica della connessione. Come Gould: isolato ma non solo. Non si tratta allora di arte della fuga ma dell’arte di trovare la giusta distanza, di inventare un modo di incontrare l’altro e il mondo, un modo che non sia opprimente per se stessi e per gli altri. Il risultato del lavoro è stato non uno spettacolo su Gould, piuttosto delle rielaborazioni che ne importano la cifra inventiva e i temi esistenziali.

Inventare lingue

Favorire l’incontro della realtà psichiatrica, degli utenti, degli operatori e degli psichiatri stessi con il mondo di alcuni artisti “visionari”. Artisti che danno la possibilità di vedere diversamente la realtà deformata e fuori-senso della follia. Poter riconoscere queste deformazioni in forme artistiche, socializzate e positive, è un modo per restituire un senso e una dignità alla sofferenza psichica.

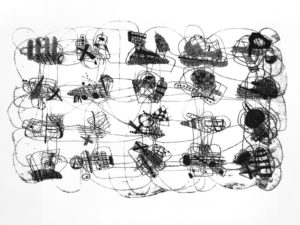

Questi i punti di partenza che ci hanno portato alla scoperta del Codex seraphinianus composto nei primi anni ’80 dall’artista Luigi Serafini e subito divenuto un caso artistico internazionale. La lingua in cui è scritto (lettere, segni, simboli indecifrabili, misteriosi, totalmente inventati) e le immagini che lo illustrano a mo’ di codice miniato rinascimentale (anch’esse misteriose, surreali, estremamente creative), ne fanno un testo unico animato in ogni sua parte dalla vocazione ad inventare, costruire e descrivere un nuovo mondo: corpi ibridi, fusioni di creature vegetali e animali, architetture organiche, relazioni impossibili, tassonomie fantastiche, spazi utopici. Un libro d’arte senza eguali nel suo genere, grottesco ed affascinante, difficile da descrivere, apprezzato da Borges, Calvino, Eco e da tanti letterati ed artisti che si sono imbattuti in questa strana opera.

Dall’inizio del 2017 è maturato il desiderio di prendere quest’opera come ispirazione in alcuni laboratori del CD; in particolare nel laboratorio di ceramica, di scrittura e di teatro. Da subito c’è stato l’incontro con altri testi di scrittori che hanno sovvertito le regole della lingua comune, che sono diventati un viatico per esplorare la lingua intima, privata di ognuno. Molti schizofrenici ci hanno offerto versioni di destrutturazione, di sabotaggio, di reinvenzione del linguaggio: Schreber, Artaud, Wolfson, sono solo alcuni dei più noti. Nello smontaggio non c’è solo una destrutturazione (linguistica e psichica), c’è anche un tentativo di mettere in forma un altro modo di sentire, di pensare, di associare. Non c’è solo la lingua che serve a informare, a comunicare, a indicare, c’è anche la lingua del poeta, che rompe con il senso comune, una lingua che sovverte le regole del linguaggio. C’è anche la lingua privata, molto personale, vicina alla lingua materna dei bambini o all’idioletto (discorso interiore che non si indirizza all’altro, formato dalle abitudini linguistiche singolari).

Inventare la clinica

Le attività creative (teatro, pittura, danza, musica, scrittura, canto, video-cinema, ecc.) nelle strutture riabilitative rischiano di trasformarsi continuamente in spazi ludici, di intrattenimento. Bolle spazio-temporali dove tenere occupati individui improduttivi e disinseriti.

Già Benedetto Saraceno avvertiva in modo perentorio di questi rischi a proposito delle pratiche socializzative nelle strutture psichiatriche: «prigionucce gettate in periferia, ottuse e spersonalizzate, allietate, in omaggio alla riforma del 1978, da eterne ceramiche, da pasti venuti dalle Ditte di fuori, dalla televisione night and day, da spettacolucci e danzette della domenica, da visite del Cardinale e dell’Assessore» (1995, p. 157).

Per fortuna ci si è cominciati a rendere conto che le attività creative possono avere una reale portata terapeutica: riabilitando non solo gli utenti ma le strutture stesse. A patto che tali percorsi non si riducano all’intrattenimento o all’insegnamento di un’abilità tecnica. Nella maggior parte dei casi il passaggio dall’intrattenimento al progetto terapeutico è già avvenuto, là dove queste attività sono inserite in un progetto terapeutico di ampio respiro.

Non è l’arte in sé ad essere terapeutica. Affinché l’arte sia utilizzata nelle sue potenzialità cliniche deve essere parte di un progetto terapeutico articolato e orientato. In particolare, nei contesti psichiatrici non regge l’equazione arte=benessere. L’arte fa anche male, può acuire degli stati di disagio e di isolamento. Può essere un fattore di scompenso e scatenamento psicotico. Affinché si attivi la funzione terapeutica dell’arte, come di altre attività riabilitative, è necessaria una presa in carico e una progettualità clinica di lungo respiro, è necessaria una visione, una percezione prospettica dove una teoria clinica faccia da punto di orientamento. Invece, troppo spesso la non-teoria di una clinica psichiatrica rassegnata alle prescrizioni farmacologiche e comportamentali ha nella sua prospettiva, come unico punto di riferimento, la fuga.

Estratto dal saggio pubblicato su Interventi educativi Anno V, n. 1, 2019

BIBLIOGRAFIA

BASAGLIA F., L’utopia della realtà, Einaudi, Torino, 2005.

BAUMAN Z., Retrotopia, Laterza, Roma-Bari, 2017.

BLOCH E., Spirito dell’utopia, La Nuova Italia, Firenze, 1980.

FOUCAULT M., Spazi altri. I luoghi delle eterotopie, Mimesis, Milano, 2001.

GOULD G., No, non sono un eccentrico, EDT, Torino, 1989.

HEIDEGGER M., Essere e Tempo, Longanesi, Milano, 2005.

SARACENO B., La fine dell’intrattenimento. Manuale di riabilitazione psichiatrica, Etaslibri Rcs, Milano, 1995.

NOTE

[1] Giordano Bruno prima e Leibniz poi hanno parlato di mondi possibili come versioni del mondo tutte potenziali e compresenti nella mente di Dio. Idea ripresa laicamente nella fisica e nella filosofia contemporanee.

[2] Nello spirito dell’utopia di Basaglia di fare della clinica un laboratorio, con la creazione di servizi di salute mentale diffusi sul territorio, residenze comunitarie, gruppi di convivenza, con la partecipazione di maestri, educatori, accompagnatori, giovani studenti, tirocinanti, volontari.