Tre passi nella follia. Tre psicoanalisti scrivono di tre geni-folli, di tre “casi” esemplari della storia del Novecento artistico.

Recensione al testo Invenzioni nella psicosi. Unica Zürn, Vaslav Nijinsky, Glenn Gould, di C. Mangiarotti, C. Menghi, M. Egge, Quodlibet, Macerata, 2008. Pubblicata in La Psicoanalisi, 46, 2009.

0. Con le tre storie che il testo ci propone, gi autori non cadono nella trappola di stabilire l’equazione tra genio e follia, sapendo bene che ci sono artisti niente affato folli e follie niente affatto creative, ci sono psicosi in cui non c’è invenzione o se c’è non necessariamente è eccezionale, geniale. Ma qui abbiamo proprio a che fare con follie “straordinarie” sia per la nettezza, la gravità, gli effetti, sia per la eccezionalità delle vite in gioco.

Quindi la questione che semmai si pone in questi casi è: grazie alla psicosi o nonostante la psicosi? La follia può essere il demone che distrugge ogni possibilità del pensiero, del fare, del desiderare, del creare, oppure una compagna che attraverso una invenzione dà consistenza e argine a un reale che preme, a un’angoscia senza limite, senza regole.

Il testo ci guida a problematizzare alcuni assunti, prima di tutto che essere artisti non equivale a essere folli né essere folli implica l’essere artisti o geni; che per fare uno psicotico non bastano una immaginazione sregolata, un pensiero bizzarro, un carattere indomito, uno sfrenato narcisismo, tensioni e conflitti interni che sfiancano, un indole angosciata e melancolica. Non diventa folle chi vuole, così come non diventa genio chi vuole. Ci mostra inoltre come cose molto diverse da una analisi possono essere una supplenza in grado di coprire o “restaurare” il buco che si è aperto nella realtà soggettiva, nell’ordine simbolico. Ma a volte è questa velatura, questa pacificazione che l’artista non vuole: a costo di soffrire vuole tenere aperta quella faglia. Rilke non ne voleva sapere della psicoanalisi perché – diceva – insieme ai demoni gli avrebbe tolto anche gli angeli. Qui non si tratta di applicare la psicoanalisi all’arte, quanto semmai di applicare l’arte alla psicoanalisi, poiché come Freud e Lacan hanno indicato, l’artista precede sempre lo psicologo e gli apre la strada, si tratta quindi di seguirlo.

Storicamente si sono delineati quattro versanti della applicazione della psicoanalisi all’arte, a seconda dell’oggetto preso in analisi: 1) analisi dell’opera, 2) analisi dell’autore (psicobiografia), 3) analisi dei processi creativi dell’artista, 4) analisi dell’esperienza estetica (fruizione). È soprattutto sui primi due oggetti che la psicoanalisi si è applicata con maggiore intensità e con esiti controversi. Si tratta di quella operazione che Lacan denunciava nel 1956, nel suo Seminario su Amleto, e che consiste nel far diventare l’opera d’arte un oggetto a cui applicare le categorie della psicopatologia: un personaggio di una tragedia viene visto semplicemente come “nevrotico”, “depresso”, “isterico”. Lo stesso può accadere per l’artista: lo si tratta come un caso clinico. Si applicano le categorie cliniche per spiegare il legame tra la personalità dell’artista e la sua opera. Oppure si pensa che i personaggi siano dei caratteri e che a darne lo spessore sia proprio l’autore, la sua psicobiografia. Finendo per ridurre l’opera d’arte a un sintomo da risolvere. In ogni caso l’operazione riduttiva della “psicoanalisi applicata all’arte” si fonda su un rapporto di interpretazione in cui la psicoanalisi dall’alto della propria teoria utilizza l’arte per confermare in un circolo quasi tautologico la fondatezza dei propri concetti, dove il confronto con l’arte non serve a mettere in questione la teoria, o a far sorgere nuovi concetti. A ben guardare, la posizione di fondo di Freud non è riducibile a questa prospettiva. Già nel 1897 in una lettera a Fliess, che costituirà poi la famosa nota dell’Interpretazione dei sogni su Edipo e Amleto, Freud inaugura la riflessione sul rapporto psicoanalisi e arte in maniera inequivocabile: nell’opera d’arte cerca di scoprire l’articolazione di una verità, e l’artista è sempre in anticipo sulla verità.

Con Invenzioni nella psicosi gli autori si propongono delle invenzioni sulla psicosi, seguendo le vie percorse da Unica, Vaslav, Glenn trovano spunti per articolare alcune verità che arricchiscono il sapere sulla psicosi e sulla teoria psicoanalitica in genere (come Freud e Lacan avevano fatto, applicandosi l’uno sul testo di Schreber e l’altro sui testi di Joyce).

I materiali su cui si è potuta sviluppare la lettura dei tre casi sono vere e proprie piste: tre testi autografi, che testimoniano dall’interno ciò che nella psicosi si produce:

L’uomo nel gelsomino di Unica Zürn rappresenta un diario così lucido e intimo della sua esistenza e della sua malattia da non lasciare spazio a interpretazioni e proiezioni diagnostiche che spesso lasciano uno strano odore di bruciato.

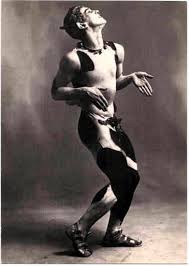

I Diari che Nijinsky ci lascia alla soglia dell’internamento, rappresentano uno dei testi più struggenti della letteratura del Novecento e mostrano il fragile confine tra mistica e follia.

L’ala del turbine intelligente e No, non sono un eccentrico di Glenn Gould offrono le coordinate per capire le radici di quella diversità, per ritrovare tra le pieghe di una vita accartocciata la parabola di una singolarità artistica e sintomatica.

Le scritture di Menghi, Mangiarotti e Egge, ci insegnano, insieme a Lacan, a non misurare il folle in termini di deficit e di dissociazione delle funzioni, a non separare il disturbo mentale dalla totalità dell’esperienza vissuta dal soggetto. Esperienza intima, relazionale, artistica. Scopriamo così che per i nostri tre geni-folli l’invenzione, la supplenza artistica riesce solo in parte ad arginare quel mortifero godimento pulsionale, senza nome, che preme e che alla fine li travolge. Eppure fino a un certo punto il loro fare artistico ha funzionato, ha permesso loro di vivere e di lasciare una impronta indelebile nella società. Ma evidentemente non basta che la propria arte si depositi nell’Altro e faccia da sinthomo.

È necessario – direi – fare di sé stessi la propria opera, così come esplicitava Artaud nelle lettere a Jacques Rivière. Ciò che Artaud vuole da Rivière è il riconoscimento della sua esistenza letteraria, non quella delle sue poesie (come invece intende Rivière), ma quella del suo stesso spirito, è lui stesso a voler esistere letterariamente. Fino alla fine cercherà di darsi un’esistenza letteraria e là dove sentirà di aver fallito cercherà di usare la lingua, le parole, non per fare poesie ma per rifare il corpo; la materialità dei suoni, il soffio, le glossolalie, saranno nei Cahiers degli ultimi anni l’ennesimo tentativo di darsi un’esistenza se non più letteraria, letterale. Ma anche lui non ci riuscì, fino alla fine tentò di farsi opera. Cosa possibile come hanno dimostrato altri casi esemplari dell’arte del Novecento, ad esempio James Joyce e Carmelo Bene. Qui sintomo-destino-creazione si sono annodati facendo del loro nome l’opera.

1. La prima psicobiografia che il testo ci presenta è quella di Chiara Mangiarotti dedicata a Unica Zürn, scrittrice, poetessa, disegnatrice, la cui vicenda intimamente intrecciata a quella dell’artista Hans Bellmer si consuma in un lacerante rapporto d’amore che la porterà al suicidio. Introdotta da Bellmer negli ambienti surrealisti farà della scrittura e in particolare dell’uso poetico dell’anagramma un tentativo per cifrare un godimento enigmatico ed esorbitante. L’altra soluzione la cercherà nel farsi oggetto, nel farsi la bambola, la poupée di Bellmer, il quale in tutta la sua vita artistica ha cercato di costruire una poupée artificiale dalle possibilità anatomiche capaci di “rifisiologizzare le vertigini della passione e del desiderio”, attraverso la scomposizione, la ricombinazione delle parti del corpo. Bellmer cerca di fondare e mostrare un’anatomia altra del corpo, “puramente soggettiva, immaginaria”, che trae nutrimento dagli stati intensi, sessuali, febbrili, psicopatologici. Unica diventa il supporto in carne ed ossa di tale progetto. Il più importante documento che testimonia la sua vicenda in presa diretta è il romanzo autobiografico L’uomo nel gelsomino in cui campeggia la visione rassicurante di un uomo seduto nel giardino immobile che si lascia contemplare nella più assoluta distanza e passività. È questo l’amore assoluto, incondizionato, distante che cercherà per tutta la vita, in grado di non chiedere nulla e di pacificarla. Sarà proprio quest’uomo immaginario a darle il nome Unica: soltanto nell’amore a distanza, unico, senza speranza, potrà realizzare sé stessa. Come sottolinea Chiara Mangiarotti: “l’eliminazione del godimento è lo scopo difensivo dell’erotomane che attraverso l’amore supplisce all’invasione mortifera di godimento da parte dell’Altro”.

1. La prima psicobiografia che il testo ci presenta è quella di Chiara Mangiarotti dedicata a Unica Zürn, scrittrice, poetessa, disegnatrice, la cui vicenda intimamente intrecciata a quella dell’artista Hans Bellmer si consuma in un lacerante rapporto d’amore che la porterà al suicidio. Introdotta da Bellmer negli ambienti surrealisti farà della scrittura e in particolare dell’uso poetico dell’anagramma un tentativo per cifrare un godimento enigmatico ed esorbitante. L’altra soluzione la cercherà nel farsi oggetto, nel farsi la bambola, la poupée di Bellmer, il quale in tutta la sua vita artistica ha cercato di costruire una poupée artificiale dalle possibilità anatomiche capaci di “rifisiologizzare le vertigini della passione e del desiderio”, attraverso la scomposizione, la ricombinazione delle parti del corpo. Bellmer cerca di fondare e mostrare un’anatomia altra del corpo, “puramente soggettiva, immaginaria”, che trae nutrimento dagli stati intensi, sessuali, febbrili, psicopatologici. Unica diventa il supporto in carne ed ossa di tale progetto. Il più importante documento che testimonia la sua vicenda in presa diretta è il romanzo autobiografico L’uomo nel gelsomino in cui campeggia la visione rassicurante di un uomo seduto nel giardino immobile che si lascia contemplare nella più assoluta distanza e passività. È questo l’amore assoluto, incondizionato, distante che cercherà per tutta la vita, in grado di non chiedere nulla e di pacificarla. Sarà proprio quest’uomo immaginario a darle il nome Unica: soltanto nell’amore a distanza, unico, senza speranza, potrà realizzare sé stessa. Come sottolinea Chiara Mangiarotti: “l’eliminazione del godimento è lo scopo difensivo dell’erotomane che attraverso l’amore supplisce all’invasione mortifera di godimento da parte dell’Altro”.

Dopo un fallito matrimonio incontra Bellmer con il quale non sarà certo al riparo dall’invasione del godimento dell’Altro. Anzi, con lui sperimenterà l’assoluta passività, l’essere oggetto nelle mani dell’altro. A partire da questo incontro si delineano per Unica due vie che, possiamo dire, derivano da uno stesso postulato di Bellmer: “il corpo è paragonabile ad una frase che vi inviti a disarticolarla affinché, attraverso una rete infinita di anagrammi, si ricompongano i suoi contenuti veri”. Nella prima via, Unica diventerà questo corpo nelle mani del suo amato, corpo passivizzato, ricombinato, umiliato; nella seconda via Unica cercherà ossessivamente i contenuti veri attraverso la scrittura, la scomposizione del linguaggio in una rete infinita di anagrammi. Si aprirà per lei una faglia incolmabile: essere La donna, l’opera di Bellmer oppure essere l’artista, che con la sua opera si realizza e si fa un nome. La febbre dell’anagramma la isola, le preclude il mondo che la circonda e si rivelerà altrettanto pericolosa del rapporto masochistico con l’uomo. I risultati, mai pienamente soddisfacenti dal punto di vista letterario, non funzionano ad annodare, a cifrare quel “troppo” che la abita e anziché “restituire il corpo al soggetto, lo disgrega”. Per lei l’arte non riesce fino in fondo a essere una supplenza.

Dopo un fallito matrimonio incontra Bellmer con il quale non sarà certo al riparo dall’invasione del godimento dell’Altro. Anzi, con lui sperimenterà l’assoluta passività, l’essere oggetto nelle mani dell’altro. A partire da questo incontro si delineano per Unica due vie che, possiamo dire, derivano da uno stesso postulato di Bellmer: “il corpo è paragonabile ad una frase che vi inviti a disarticolarla affinché, attraverso una rete infinita di anagrammi, si ricompongano i suoi contenuti veri”. Nella prima via, Unica diventerà questo corpo nelle mani del suo amato, corpo passivizzato, ricombinato, umiliato; nella seconda via Unica cercherà ossessivamente i contenuti veri attraverso la scrittura, la scomposizione del linguaggio in una rete infinita di anagrammi. Si aprirà per lei una faglia incolmabile: essere La donna, l’opera di Bellmer oppure essere l’artista, che con la sua opera si realizza e si fa un nome. La febbre dell’anagramma la isola, le preclude il mondo che la circonda e si rivelerà altrettanto pericolosa del rapporto masochistico con l’uomo. I risultati, mai pienamente soddisfacenti dal punto di vista letterario, non funzionano ad annodare, a cifrare quel “troppo” che la abita e anziché “restituire il corpo al soggetto, lo disgrega”. Per lei l’arte non riesce fino in fondo a essere una supplenza.

Se Lacan ha fatto vedere come nella genesi della follia ci sia una insondabile scelta dell’essere, una scelta che non ècosciente, non dell’io, una scelta inconscia che rifiuta l’identificazione originaria col Nome del Padre, scelta di non lasciarsi attrarre da tale identificazione edi rigettarla come “impostura paterna”, Unica Zürn ci testimonia come questa scelta originaria possa essere rinnovata. Sono molti i passi della sua autobiografia dove descrive l’esordio e lo sviluppo della sua malattia, del suo delirio, nei termini della scelta, di un godimento irrinunciabile, di una impossibilità a identificarsi nei sembianti della vita comune. Dirà di sé: “Pagherà cara la breve e bellissima epoca del delirio (allucinazioni) che non le incute alcuna paura […]. Gli stati fantastici che le diverse crisi della sua malattia le procurano sono affascinanti e di valore poetico […]. Queste sono le ragioni per le quali ama la sua malattia. Il desiderio di vivere il delirio e l’innamoramento nello straordinario […]. La monotonia dei giorni e degli avvenimenti le è insopportabile, e l’allontanamento dalla realtà diventa un desiderio ardente […]. Se qualcuno le avesse detto che era necessario diventare pazza per avere quelle allucinazioni, avrebbe desiderato diventarlo. È la cosa più stupefacente che abbia mai visto”. Trascorre molti anni in cliniche psichiatriche, ormai separata definitivamente dall’uomo che ama. Nell’ottobre del 1970, lascia la clinica per tornare alla vita e progettare il futuro. Trascorre un’intera notte a parlare con Bellmer, la mattina si lascia cadere dalla finestra.

2. Nel secondo saggio Céline Menghi percorre la vicenda psichiatrica e artistica del grande ballerino russo Vaslav Nijinsky. Il “dio della danza” nato alla fine dell’800 da genitori ballerini, vedrà presto la figura del padre dileguarsi, abbandonando moglie e tre figli. Sarà per Vaslav un evento fondamentale. Si preoccuperà d’ora in poi del sostentamento della madre (angosciata dalla prospettiva della miseria).

Accolto giovanissimo nell’Accademia Imperiale ne diventa presto il modello. Nei salotti di Pietrogrado conosce il principe Lvov e ne diventa l’amante, con grande soddisfazione della madre che, coperta di regali e favori, si sente finalmente al sicuro. Il giovane Nijinsky è un vulcano, la danza sembra l’unica cosa in grado di domare un godimento che dirompe nel suo corpo; quell’unica cosa che sembra aver prelevato da suo padre, prima che se ne andasse. Ma, come suggerisce l’autrice, riserva a quell’eredità paterna un trattamento singolare, rivoluzionario: reinventa e sovverte quanto da lui aveva appreso. Ma facendo ciò sovverte e reinventa la danza tout court. L’incontro con Diaghilev segnerà nel 1909 la nascita dei Ballets Russes. Il sodalizio artistico e sentimentale con Diaghilev porterà Nijinsky a essere uno degli artisti più osannati ed idolatrati d’Europa, tanto da meritarsi l’appellativo di “dio della danza”. Diventa una leggenda, le sue interpretazioni rimarranno memorabili: Petruoushka, L’après-midi d’un Faune, Le sacre du printemps, per citarne alcuni. La sua tecnica, la sua presenza, le sue coreografie sono “fuori codice”, innovative al di là di ogni limite. La sua propensione a spingersi oltre, a oltrepassare i limiti umani, fa sì che venga visto ora come un dio, ora come un animale, ora come uno sciamano, ora come uno Jurodivyj (il folle di Dio, il pazzo veggente unto dal Signore, figura del folklore russo e della tradizione spirituale ortodossa). Le sue trasformazioni sono perturbanti. Menghi mette in rapporto il senza limite di Nijinsky con la logica della posizione femminile e con l’identificazione fluttuante, indefinita che comporta. La danza diventa per lui un modo per socializzare, civilizzare e temperare un godimento del corpo debordante, pervasivo, senza limite appunto. Un ruolo importante nella sua formazione ebbe il destino del fratello Stanislav che a causa di un grave incidente infantile, passerà la sua vita in manicomio. Dal fratello Vaslav eredita un certo sapere sulla pazzia e sul corpo (molte delle sue posture, dei suoi movimenti, saranno ispirazione delle originalissime coreografie). Romola, conosciuta e sposata durante una tournée in sudamerica nel 1913, causerà la rottura con Diaghilev e il licenziamento dai Ballets. La sua esclusione dai Ballets mina la “più intima giuntura del sentimento della vita” e inaugura la sua entrata nella malattia: con la depressione prima, seguita poi da fasi maniacali, da “stranezze” e fasi deliranti, dal completo ritiro catatonico fino alla sua morte. Saranno chiamati sulla sua causa i più illustri esponenti della psichiatria e della psicoanalisi: Bleuler, Freud, Jung, Binswanger, Ferenczi, Krepelin.

Accolto giovanissimo nell’Accademia Imperiale ne diventa presto il modello. Nei salotti di Pietrogrado conosce il principe Lvov e ne diventa l’amante, con grande soddisfazione della madre che, coperta di regali e favori, si sente finalmente al sicuro. Il giovane Nijinsky è un vulcano, la danza sembra l’unica cosa in grado di domare un godimento che dirompe nel suo corpo; quell’unica cosa che sembra aver prelevato da suo padre, prima che se ne andasse. Ma, come suggerisce l’autrice, riserva a quell’eredità paterna un trattamento singolare, rivoluzionario: reinventa e sovverte quanto da lui aveva appreso. Ma facendo ciò sovverte e reinventa la danza tout court. L’incontro con Diaghilev segnerà nel 1909 la nascita dei Ballets Russes. Il sodalizio artistico e sentimentale con Diaghilev porterà Nijinsky a essere uno degli artisti più osannati ed idolatrati d’Europa, tanto da meritarsi l’appellativo di “dio della danza”. Diventa una leggenda, le sue interpretazioni rimarranno memorabili: Petruoushka, L’après-midi d’un Faune, Le sacre du printemps, per citarne alcuni. La sua tecnica, la sua presenza, le sue coreografie sono “fuori codice”, innovative al di là di ogni limite. La sua propensione a spingersi oltre, a oltrepassare i limiti umani, fa sì che venga visto ora come un dio, ora come un animale, ora come uno sciamano, ora come uno Jurodivyj (il folle di Dio, il pazzo veggente unto dal Signore, figura del folklore russo e della tradizione spirituale ortodossa). Le sue trasformazioni sono perturbanti. Menghi mette in rapporto il senza limite di Nijinsky con la logica della posizione femminile e con l’identificazione fluttuante, indefinita che comporta. La danza diventa per lui un modo per socializzare, civilizzare e temperare un godimento del corpo debordante, pervasivo, senza limite appunto. Un ruolo importante nella sua formazione ebbe il destino del fratello Stanislav che a causa di un grave incidente infantile, passerà la sua vita in manicomio. Dal fratello Vaslav eredita un certo sapere sulla pazzia e sul corpo (molte delle sue posture, dei suoi movimenti, saranno ispirazione delle originalissime coreografie). Romola, conosciuta e sposata durante una tournée in sudamerica nel 1913, causerà la rottura con Diaghilev e il licenziamento dai Ballets. La sua esclusione dai Ballets mina la “più intima giuntura del sentimento della vita” e inaugura la sua entrata nella malattia: con la depressione prima, seguita poi da fasi maniacali, da “stranezze” e fasi deliranti, dal completo ritiro catatonico fino alla sua morte. Saranno chiamati sulla sua causa i più illustri esponenti della psichiatria e della psicoanalisi: Bleuler, Freud, Jung, Binswanger, Ferenczi, Krepelin.

La sua ultima performance pubblica (alla Souvretta House di Saint-Moritz) è anche il suo definitivo passaggio nella dimensione della follia. Comincia a scrivere i Diari qualche ora prima di entrare in scena, in quella che fu “la danza della vita contro la morte”. Ma dopo quella sera il buio, il silenzio, l’immobilità; solo qualche episodico ricordo dei suoi passi. I pezzi del corpo hanno cominciato ad andarsene per conto proprio: l’immagine del corpo si disfa e i suoi pezzi staccati vagano, liberi, sparpagliati in preda a un godimento che non ha più nella danza il suo argine, la sua nominazione. A proposito viene evocata dall’autrice del saggio la formula di Artaud: “corpo-senza-organi”, progetto utopico e delirante per liberarsi degli organi (parti, funzioni) impazziti, debordanti che non trovano posto nella geografia simbolica e nell’involucro immaginario del corpo. Nei Diari è testimoniato il lavorìo faticoso, infinito, angosciante a cui Nijinsky si sottopone: vivisezione di parti e funzioni, iperestesia e controllo di ogni nervo, muscolo, perché “tutto si sta muovendo dentro di lui”. Dai Diari: “I nervi del naso si stanno calmando, ma i nervi del cranio mi danno fastidio, perché sento il sangue che defluisce dalla testa. I miei capelli si muovono, li sento. Ho mangiato molto, perciò sento la morte”. No c’è più la danza a “condensare” la vita, il movimento, il godimento del corpo. Fin quando ha funzionato ha “condanzato” quell’eccedenza (felicissimo gioco di parola!). Qui si vede bene come il linguaggio artistico consiste nel far tenere insieme, nell’annodare i tre registri ISR; caduta la danza come supplenza non c’è più regolazione, annodamento. Nel 1945 i soldati russi nella guerra di liberazione dal nazismo, sono giunti sul Balaton, accampati fuori le mura della clinica dove Nijinsky trascorre il suo tempo nel mutismo assoluto. Sentendo di notte i soldati cantare in russo, esce, scavalca, li raggiunge e riconosciuto si mette a parlare con loro, a ballare, a saltare fino al mattino, quando rientrando nella clinica rientrerà nel suo mutismo che si porterà fino alla sua morte, cinque anni dopo. Sulla scena era stato camaleontico e capace di metamorfosi straordinarie. Gli ospedali furono teatro della sua ultima, tragica metamorfosi. Dal 1919 fino al 1950, anno della sua morte, visse nella follia, sotto lo sguardo di infermieri e dottori, che non vedono più l’artista, il danzatore di Dio, ma un individuo a pezzi, delirante, finito.

“Non mi hanno dato tregua. La morte è arrivata all’improvviso perché io la volevo. Mi hanno detto che sono pazzo. Io pensavo di essere vivo”.

3. La terza pista è quella solcata da Glenn Gould, a partire dalla quale Martin Egge intesse delle interessanti variazioni sul tema della psicosi; come subito sottolinea, Gould ci mostra come una struttura psicotica non è incompatibile con la produzione creativa e artistica, ma al contrario la può favorire, può far emergere quel tratto distintivo che darà la cifra della sua opera.

Come si vedrà, sarà proprio la particolare condizione di disancoraggio dal Nome del Padre a caratterizzare la sua interpretazione delle Variazioni Goldberg di Bach, grazie alla quale diventerà il sublime pianista. Sono state fatte diverse ipotesi diagnostiche che parlano della sindrome di Asperger “una forma di autismo compatibile con doti intellettive di alto livello, un’estrema self-absorbtion narcisistica accompagnata da una straordinaria eccentricità”. Ma Egge insiste nel ribadire che ciò che lo interessa è cogliere “la particolarità del suo sinthomo, attraverso il quale Gould ha potuto supplire all’assenza del Nome del Padre”. Parlando delle Variazioni Goldberg Gould si riferisce all’aria come a un tema autonomo che evita qualsiasi atteggiamento genitoriale verso le variazioni, sua progenie. Il tema-padre non è la causa, inizio generativo, ma puro significante disinteressato delle sue variazioni-figlie. L’autore ipotizza che il ruolo del padre sia del tutto secondario nell’infanzia di Gould, il ruolo della madre invece è preponderante. Vige uno strano accordo in famiglia: durante tutta l’infanzia padre e figlio si alternavano a dormire una notte per uno con la madre. La madre è convinta che suo figlio sia la reincarnazione di un grande compositore, Ciajkovskij. In realtà Gould realizza il fantasma materno ma soggettivandosi non come compositore ma come interprete, e del tutto originale. Incarnando il tratto materno lo fa suo. A proposito del fatto che Gould non riesce a separare il suonare dal canticchiare, Egge fa notare che la madre, sua prima insegnante, oltre che pianista è cantante lirica. Altro dettaglio interessante è che il padre durante la guerra cambia il cognome da Gold in Gould, per una famiglia di mercanti gold-oro poteva essere inopportuno. Così Egge riprende la questione: “Siamo inoltre convinti che non sia da ascrivere al caso la scelta di Gould-Gold di eseguire le Variazioni Goldberg, che fino al 1955 non erano particolarmente note. ‘Goldberg’ diventa infatti il marchio con cui

Come si vedrà, sarà proprio la particolare condizione di disancoraggio dal Nome del Padre a caratterizzare la sua interpretazione delle Variazioni Goldberg di Bach, grazie alla quale diventerà il sublime pianista. Sono state fatte diverse ipotesi diagnostiche che parlano della sindrome di Asperger “una forma di autismo compatibile con doti intellettive di alto livello, un’estrema self-absorbtion narcisistica accompagnata da una straordinaria eccentricità”. Ma Egge insiste nel ribadire che ciò che lo interessa è cogliere “la particolarità del suo sinthomo, attraverso il quale Gould ha potuto supplire all’assenza del Nome del Padre”. Parlando delle Variazioni Goldberg Gould si riferisce all’aria come a un tema autonomo che evita qualsiasi atteggiamento genitoriale verso le variazioni, sua progenie. Il tema-padre non è la causa, inizio generativo, ma puro significante disinteressato delle sue variazioni-figlie. L’autore ipotizza che il ruolo del padre sia del tutto secondario nell’infanzia di Gould, il ruolo della madre invece è preponderante. Vige uno strano accordo in famiglia: durante tutta l’infanzia padre e figlio si alternavano a dormire una notte per uno con la madre. La madre è convinta che suo figlio sia la reincarnazione di un grande compositore, Ciajkovskij. In realtà Gould realizza il fantasma materno ma soggettivandosi non come compositore ma come interprete, e del tutto originale. Incarnando il tratto materno lo fa suo. A proposito del fatto che Gould non riesce a separare il suonare dal canticchiare, Egge fa notare che la madre, sua prima insegnante, oltre che pianista è cantante lirica. Altro dettaglio interessante è che il padre durante la guerra cambia il cognome da Gold in Gould, per una famiglia di mercanti gold-oro poteva essere inopportuno. Così Egge riprende la questione: “Siamo inoltre convinti che non sia da ascrivere al caso la scelta di Gould-Gold di eseguire le Variazioni Goldberg, che fino al 1955 non erano particolarmente note. ‘Goldberg’ diventa infatti il marchio con cui

Gould si fa un nome universalmente noto”. Nel testo teorico che dedica alla Variazioni Gould mette in luce la sua costruzione del mondo, che così Egge sinetizza: “i rapporti non si articolano gerarchicamente ma in rete, così nella musica come nella vita: il rifiuto di qualsiasi ‘facoltà generativa’. Infatti, si considera un autodidatta che non ha prodotto progenie, cioè allievi. Non c’è trasmissione. Le sue scelte musicali privilegiano brani a più voci senza predominanza alcuna. Assoluta libertà interpretativa che trova in Bach il massimo appagamento, data l’assenza di indicazioni precise da parte del compositore. Un’idea di rapporto amorevole reciproco con il suo prossimo, privo di qualsiasi conflittualità, sul modello del contrappunto, e una paternità che rinuncia ad avere alcuna presa sulla progenie”. Ecco apppunto a quale invenzione singolare può portare la forclusione del Nome del Padre. Alla scelta di una libertà assoluta nella lettura e nell’esecuzione, come lui stesso ribadisce: “A volte mi domando perché ci preoccupiamo così tanto di una pretesa fedeltà alla tradizione della generazione del compositore piuttosto che a quella dell’interprete”. Ecco la singolarità di Gould: non è il compositore a dettare le regole del gioco, ma l’esecutore. Fa del suo sintomo un godimento e del suo godimento una legge. Ma c’è qualcosa che mette in continuità la diversità del Gould pianista con l’estraneità della sua vita. Gli effetti di quella forclusione originaria non sono solo sul piano dell’invenzione artistica, si ritrovano sempre più pervasiv

Gould si fa un nome universalmente noto”. Nel testo teorico che dedica alla Variazioni Gould mette in luce la sua costruzione del mondo, che così Egge sinetizza: “i rapporti non si articolano gerarchicamente ma in rete, così nella musica come nella vita: il rifiuto di qualsiasi ‘facoltà generativa’. Infatti, si considera un autodidatta che non ha prodotto progenie, cioè allievi. Non c’è trasmissione. Le sue scelte musicali privilegiano brani a più voci senza predominanza alcuna. Assoluta libertà interpretativa che trova in Bach il massimo appagamento, data l’assenza di indicazioni precise da parte del compositore. Un’idea di rapporto amorevole reciproco con il suo prossimo, privo di qualsiasi conflittualità, sul modello del contrappunto, e una paternità che rinuncia ad avere alcuna presa sulla progenie”. Ecco apppunto a quale invenzione singolare può portare la forclusione del Nome del Padre. Alla scelta di una libertà assoluta nella lettura e nell’esecuzione, come lui stesso ribadisce: “A volte mi domando perché ci preoccupiamo così tanto di una pretesa fedeltà alla tradizione della generazione del compositore piuttosto che a quella dell’interprete”. Ecco la singolarità di Gould: non è il compositore a dettare le regole del gioco, ma l’esecutore. Fa del suo sintomo un godimento e del suo godimento una legge. Ma c’è qualcosa che mette in continuità la diversità del Gould pianista con l’estraneità della sua vita. Gli effetti di quella forclusione originaria non sono solo sul piano dell’invenzione artistica, si ritrovano sempre più pervasiv i nella vita quotidiana. Fobie, idiosincrasie, infinite manifestazioni ipocondriache. Indossa pesanti vestiti invernali in piena estate, ha il terrore di prendere freddo, tiene in ammmollo le mani in acqua calda per ore prima di un concerto, non riesce a suonare se non ha la sua unica sedia da concerto, quando suona non riesce a non canticchiare e grugnire, fa diete maniacali, ha il terrore del pubblico (che lo indurrà al ritiro dai concerti dal vivo già nel 1964), teme il contatto umano, teme l’amore e la vicinanza “non perché non lo desideri ma perché teme di essere fagocitato”, alle persone preferisce la compagnia di oggetti e di animali, si isola sempre di più, in generale ha una ansia generalizzata che cerca di tenere a bada con le manovre ipocondriache che lo portano ad assumere una quantità di farmaci assurda.

i nella vita quotidiana. Fobie, idiosincrasie, infinite manifestazioni ipocondriache. Indossa pesanti vestiti invernali in piena estate, ha il terrore di prendere freddo, tiene in ammmollo le mani in acqua calda per ore prima di un concerto, non riesce a suonare se non ha la sua unica sedia da concerto, quando suona non riesce a non canticchiare e grugnire, fa diete maniacali, ha il terrore del pubblico (che lo indurrà al ritiro dai concerti dal vivo già nel 1964), teme il contatto umano, teme l’amore e la vicinanza “non perché non lo desideri ma perché teme di essere fagocitato”, alle persone preferisce la compagnia di oggetti e di animali, si isola sempre di più, in generale ha una ansia generalizzata che cerca di tenere a bada con le manovre ipocondriache che lo portano ad assumere una quantità di farmaci assurda.

La morte per ictus della madre lo precipita in uno stato di prostrazione, la sua salute comincia a peggiorare e l’ipocondria diventa una ossessione, nel 1982 un ictus – come alla madre – lo porta alla morte all’età di cinquant’anni. Così si chiude il destino di un genio-folle il cui sinthomo gli ha permesso di resistere al suo male di vivere e di farne una mirabile invenzione.

Invenzione da cui – direi – non siamo dispensati neppure nella nevrosi, che seppur retta dal NdP, deve giustificarlo, rinnovarlo, reinventarlo, affinché tenga.

MC